Pendant longtemps, la seule source d’enrichissement a été la prédation, c’est-à-dire s’emparer du fruit de l’activité d’autrui pour disposer de plus que sa propre activité n’ait pu produire.

Cette prédation a longtemps comporté une dimension institutionnalisée – esclavage et servage principalement – en même temps qu’une dimension privée, généralement condamnée par la morale et le droit : l’accaparement du bien d’autrui par la force ou la ruse… La pratique de la première n’interdisant pas la condamnation de la seconde.

Tocqueville observe d’ailleurs que dans les états du sud des États-Unis avant la guerre de Sécession, existe une morale puritaine exigeante dans les relations privées en même temps qu’un attachement profond à l’esclavage et une grande tolérance à l’égard de l’accaparement brutal des terres habitées par les indigènes.

En dehors de la prédation, de tout temps certaines personnalités ont pu échanger avec profit le produit de leur activité contre celui moins valorisé de la masse du peuple pour vivre mieux, mais ce phénomène a toujours eu des effets limités ; il n’a commencé à prendre de l’ampleur qu’avec le négoce, prémices du capitalisme industriel, qui a permis à des esprits audacieux, ayant observé que les biens n’ont pas la même valeur partout, d’en transporter d’endroits où ils sont peu valorisés à d’autres où ils le sont davantage.

La révolution industrielle a changé cette situation en créant des esclaves mécaniques. Certes le partage de la richesse produite par ces machines entre leurs propriétaires et ceux qui les faisaient fonctionner a pu légitimement être considéré comme inéquitable dans la mesure où il tendait à enrichir les plus riches tout en permettant à peine de vivre aux autres ; globalement toutefois, la richesse produite a progressivement percolé dans toute la société. Une classe moyenne puis supérieure s’est constituée à mesure que la complexité de la mise en œuvre des équipements mécaniques et les exigences de la distribution de masse que celle-ci impliquait, requéraient des compétences permettant à ceux qui les détenaient d’améliorer la répartition en leur faveur.

La prédation n’a pas disparu pour autant : elle a accompagné le développement des sociétés industrialisées en prenant des formes moins brutales et souvent déguisées telles que les monopoles ou la corruption. Elle est restée le principal moyen d’enrichissement dans les sociétés peu développées, non que la morale publique y soit moindre qu’ailleurs, mais parce que son importance a empêché le développement de l’économie de production.

Dans les pays développés où la prédation institutionnalisée n’est plus tolérée, la corruption en reste l’avatar le plus répandu. L’opinion publique la juge moins sévèrement que le vol, sans doute parce qu’elle ne nuit qu’indirectement aux particuliers et le plus souvent de manière non mesurable, mais c’est à tort : quand un voleur s’empare de 100 euros, il crée un dommage de 100 euros à sa victime. Le corrompu qui se fait attribuer la même somme ouvre un chemin au corrupteur qui peut prendre bien davantage et nuire en faisant acquérir par la collectivité des biens inutiles ou dangereux. Globalement, la corruption constitue un véritable obstacle au développement en sapant la rationalité des décisions et en décourageant l’effort. Par ailleurs, elle a un caractère contagieux : la tolérance conduit à sa généralisation.

Malheureusement, la corruption n’est elle-même que le cas extrême d’un éventail de comportements plus fréquents, peu combattus, qui ont également un effet destructeur, moins dommageable peut être au cas par cas, mais davantage globalement du fait de leur fréquence : c’est l’utilisation dans leur intérêt par les mandataires du pouvoir qui leur est confié de diriger une organisation collective; leur but n’est pas nécessairement et directement financier, mais peut être de se créer des obligés en vue d’actions futures ou d’aider une communauté dont l’intérêt leur parait primer sur celui de leurs mandants.

Le besoin de croissance économique est de moins en moins ressenti dans les sociétés développées et le progrès de la productivité, qui en est le moteur, se résorbe. Les États prélèvent une forte partie de la richesse produite (46% du PIB, soit près de 60% de la valeur ajoutée du secteur productif en France).

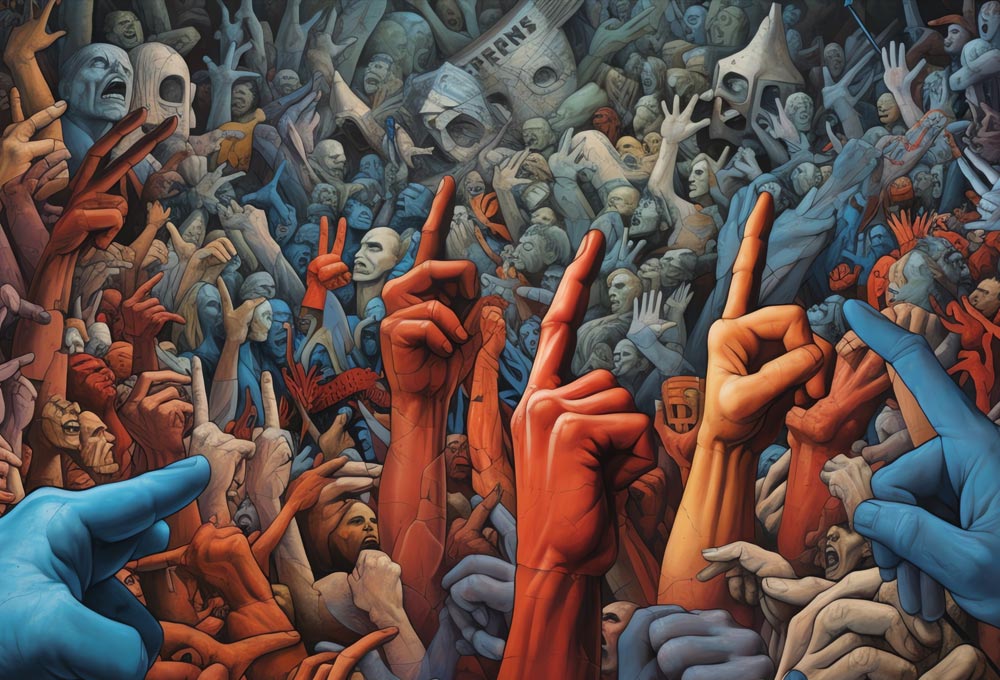

Les conditions pour le retour en force de la prédation en tant que vecteur principal de l’enrichissement des individus et des groupes se recréent : subventions, monopoles, privilèges, fiscaux ou autres, rentes accordées par les multiples avatars de la puissance publique. La criminalité organisée quant à elle profite des nouvelles technologies, des opportunités créées par une bureaucratisation foisonnante à l’origine d’une complexité qu’elle ne maîtrise pas toujours et d’une situation internationale qui favorise l’impunité.