La situation de la France est paradoxale : le PIB, malgré les soubresauts des crises de 2008 et du COVID, a retrouvé son plus haut niveau historique, mais les Français se plaignent massivement de l’insuffisance de leur pouvoir d’achat et l’administration, qui absorbe une bonne part du revenu national, ne peut plus assumer correctement ses missions de base : l’école, le logement, la santé, la sécurité ne répondent plus aux attentes. Où donc a disparu l’argent correspondant à la richesse produite et aux 3000 milliards empruntés ?

Pour certains, le problème est une concentration excessive du revenu dans les entreprises et chez leurs actionnaires.

Si les bénéfices des entreprises sont élevés, ils sont investis pour la partie conservée et contribuent à l’activité économique d’aujourd’hui en préparant la croissance de demain ; la partie consacrée aux dividendes, effectivement très élevés, qu’elles ont versés au cours des années récentes, va dans une très forte proportion à l’épargne publique, c’est-à-dire à des patrimoines moyens ou petits et non, comme il est couramment suggéré, à une petite poignée de propriétaires. En effet, il y a 4 millions d’actionnaires directs en France et 18 millions de détenteurs de contrats d’assurance susceptibles d’avoir indirectement des actions, alors que l’ISF, qui frappait les personnes considérées comme riches, ne concernait que 350 000 foyers. Ces petits actionnaires paient des impôts, au demeurant différents selon le cadre juridique dans lequel ils opèrent, sur le revenu qui leur reste après les frais de gestion de leurs titres et le fait d’échapper pour l’essentiel à l’impôt ne concerne que les holdings des grands capitaines d’industrie.

Résultats des entreprises et concentration des dividendes ne constituent donc pas une explication satisfaisante du gap entre la richesse globale et les difficultés financières des ménages et des administrations. La vraie réponse est la gestion politique et administrative du pays qui est en cause sous deux angles : incohérence et extension démesurée du rôle de l’État.

Il y a, par exemple, une grave crise du logement en France alors que l’État lui consacre des ressources budgétaires importantes, mais les propriétaires de biens immobiliers à louer sont lourdement taxés : l’IFI et l’impôt sur le revenu, ajoutés aux frais d’entretien et de gestion de leur patrimoine, annule pour les patrimoines élevés qui auraient vocation à investir dans l’immobilier à but locatif, toute rentabilité. De plus, construire est un parcours du combattant pour le promoteur. Là où, en Allemagne ou en Hollande, un immeuble peut sortir du sol en deux ans, il en faut quatre en France et parfois beaucoup plus. Or, deux ans de retard, et à fortiori davantage, augmentent le prix de revient de frais financiers qui, dans les cas extrêmes et les périodes d’intérêts élevés, peuvent représenter le quart du coût du bien. Des exigences administratives multiples vont dans le même sens : ainsi, si dans tous les pays développés il est obligatoire, dans les résidences pour étudiants, dont les usagers futurs ont par définition de faibles moyens, d’adapter 2 % des logements à l’accueil de handicapés moteurs, ce qui correspond aux besoins quantitatifs ; en France, tous les logements doivent pouvoir les accueillir, ce qui augmente leur coût d’environ 5 %…

Les freins à la production de richesse ont clairement été identifiés, notamment depuis le rapport Attali de 2008, mais ils continuent de progresser et lorsqu’ils ne constituent pas un obstacle dirimant, ils contribuent à l’augmentation des délais et des coûts.

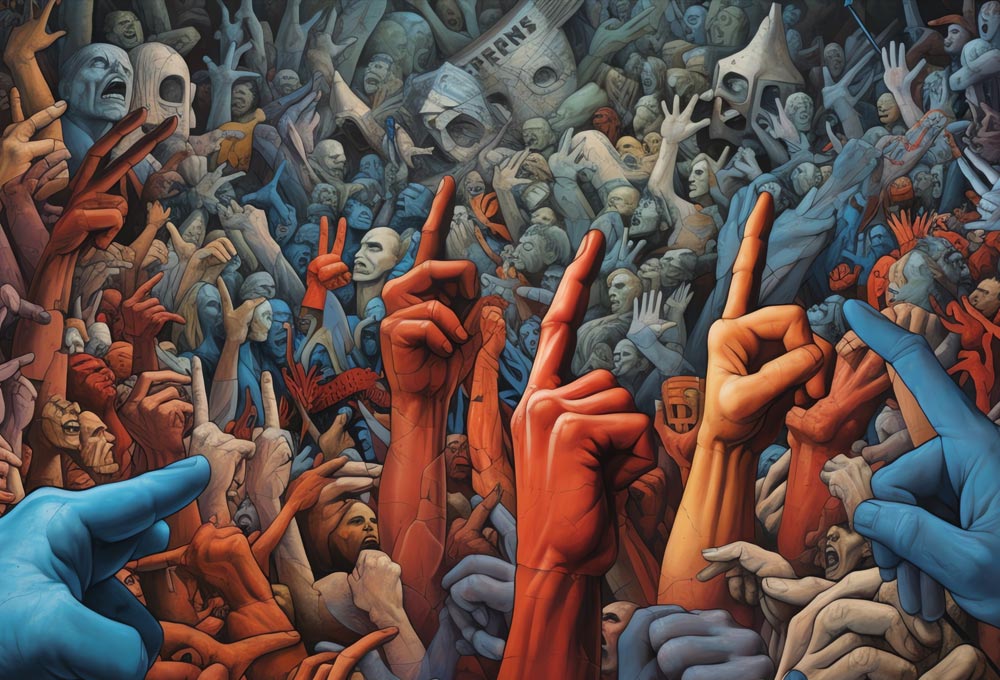

Le diagnostic est connu, exposé, répété, mais, par un retournement curieux, les responsables politiques cherchent à résoudre les problèmes en renforçant leurs causes.

Ainsi la gestion publique du système de santé français, réputé autrefois un des meilleurs du monde, n’a cessé de se dégrader depuis 40 ans, créant des déserts médicaux, l’encombrement des services d’urgence, des pénuries de médicaments, des dénis de soins, etc. Il a même fallu créer un dispositif capable de trouver un médecin « traitant », rendu obligatoire pour les patients désespérés de ne pas y parvenir par eux-mêmes. Celui-ci ne peut être pleinement efficace puisque les prestataires n’existent pas en nombre suffisant. Pour remédier à tous ces disfonctionnements, un Ministre de la santé récent a eu pour seule idée d’étatiser les assurances complémentaires qui fonctionnent à la satisfaction générale et n’ont aucune responsabilité dans les problèmes constatés ; Le père Ubu et le sapeur Camember semblent être devenus les maitres à penser du complexe politico administratif.

Depuis la fin des 30 glorieuses, le chômage a connu une formidable croissance passant de 2 % dans les années 60 à 10 % en 1990 pour fluctuer ensuite autour de ce chiffre et baisser à partir de 2021. Le problème social posé par ce phénomène dramatique pour les personnes concernées n’a pas conduit les dirigeants à prendre conscience de la difficulté de produire et créer des emplois en France, ni à les détourner d’encourager par là même délocalisations et importations, ils ont préféré anesthésier les victimes en les indemnisant ; la baisse récente du chômage n’est due qu’à une forte baisse de la productivité malgré la poursuite des progrès techniques dont d’autres pays ont continué à profiter. L’État se glorifie de la baisse du chômage, mais la cause en est perverse car elle tient à la croissance de la bureaucratie imposée aux agents économiques.

Le management politique de la société est médiocre depuis des décennies : l’incapacité de trancher entre demandes opposées est la cause de décisions qui freinent l’économie sans l’orienter dans une direction claire : la Cour des Comptes vient encore de le signaler pour l’énergie où les préoccupations écologiques, budgétaires et sociales conduisent à prendre des décisions dont les conséquences sont opposées sans que personne n’en connaisse la résultante.

Que des contraintes multiples limitent la liberté des décideurs est une évidence, mais la résultante doit aller dans une direction claire, choisie et non être laissée au hasard de décisions non coordonnées.

Dans le cas du logement, chaque décision prise isolément peut paraitre recevable, mais il semble que répondre aux demandes des 2 millions de personnes mal logées soit la priorité tandis que la résultante de l’ensemble des décisions publiques est une crise. Si d’ailleurs le but n’était pas celui-là, pourquoi y consacrer tant d’argent ? S’il s’agissait simplement de maximiser les ressources budgétaires, le fait que les mises en chantier en 2024 aient atteint un étiage inconnu depuis les années 50, constituerait également un échec, la baisse de l’activité économique dans le bâtiment et indirectement la chute de la croissance globale pénalisant le budget.

La seconde cause de notre insuffisance relative de ressources est l’extension que s’est donnée la sphère publique : chacun le sent pour lui-même et le déplore mais personne ne peut se rendre compte de ce que représente la globalité des exigences bureaucratiques ; tous les agents économiques sans exception ploient sous les corvées administratives dont l’utilité n’est pas toujours réelle et jamais reconsidérée. On ne répétera jamais assez que des prélèvements obligatoires de 46% du PIB représentent en réalité 60% de la production des agents économiques du secteur productif et que les pauvres non imposables se voient confisqués 40% de leur maigre revenu au titre de multiples taxes sur la consommation et du fait évident, mais absent de la conscience publique, que c’est le consommateur qui, in fine, paie les charges sociales et les impôts du boulanger.

S’il n’est pas remédié à cet état de choses, et le recours à l’emprunt étant désormais plus que limité, l’augmentation des revenus des ménages modestes et l’amélioration des services publics demandés par les électeurs ne pourront recevoir de réponse à court terme qu’au détriment de la capacité d’investissement du pays, ce qui aggravera rapidement le mal dans l’avenir.