Le fonctionnement harmonieux d’une société repose sur la capacité de ses dirigeants de réunir un consensus sur ce qu’il convient de faire et de mettre en place efficacement les moyens pour le faire.

Deux conditions leur sont nécessaires : la légitimité et la compétence.

La démocratie fonde la légitimité de ses dirigeants sur leur désignation par le peuple et celui-ci choisit entre les programmes celui qui correspond à ses aspirations. Les partis politiques sont censés apprécier les compétences des candidats qu’ils soutiennent pour réaliser leur mise en œuvre.

À l’opposé, les tyrannies reposent sur la prise de pouvoir par la force, et tentent, pour assurer leur pérennité, d’acquérir une légitimité par la durée, aspirant en particulier à devenir héréditaires. Elles s’appuient sur une partie de la société, souvent sur la religion ou une idéologie populaire. Elles craignent néanmoins que le peuple, éventuellement inspiré par d’autres candidats au pouvoir, ne se révolte. Leur recours à la force est conforté par diverses pratiques permettant de canaliser les énergies, notamment par la désignation d’ennemis internes ou extérieurs. Elles se constituent un entourage protecteur composé d’une clientèle favorisée par le régime (clergé, aristocratie, oligarchie, ploutocratie) … Selon les époques et les pays. Cet environnement est intéressé au statu quo et le défend, exposé en premier aux revendications populaires et susceptible d’être ponctuellement sacrifié aux mécontents pour que soit épargné le tyran.

Il n’y a pas d’autre source d’accès au pouvoir que le choix du peuple ou la force.

Saint-Simon estimait que la compétence étant indispensable, la communauté des sachants dispose d’une légitimité naturelle qu’il faudrait lui reconnaître et qu’il faudrait organiser pour établir le règne de la raison et de la science, valeurs universelles que rien ne saurait dépasser : c’est la technocratie. Il l’a conceptualisée et souhaitée (sans employer le terme).

La compétence n’est toutefois pas un absolu qui s’impose de lui-même, mais une valeur relative et contingente qui doit être constatée et évaluée de manière objective et qui ne concerne que la manière de faire et non le choix de ce qu’il faut faire ; les sciences dures permettent d’envoyer une fusée sur la lune avec une probabilité de succès importante, mais les sciences humaines( psychologie, sociologie et économie) ne peuvent prétendre à la même efficacité dans la conduite des affaires humaines, d’autant plus que celles-ci constituent une arène où s’affrontent de multiples ambitions. La politique ne peut pas ignorer l’histoire et la culture, mais celles-ci n’apportent pas de réponse sur la place de la religion, le degré d’inégalité, l’horizon temporel de l’action que peut accepter la société et à bien d’autres questions que la science et la raison ne sauraient trancher.

Ces limites assignent à la technocratie un rôle important, mais second par rapport aux politiques et il ne peut y avoir d’institution organisant un accès au pouvoir fondé sur le seul savoir.

Au fil du temps et à mesure que l’économie s’est développée avec l’augmentation de la production agricole, du fait notamment du déboisement, la noblesse foncière (et les monastères pour leur développement propre) s’est trouvée à la tête de moyens financiers supplémentaires qui lui ont permis de construire davantage de châteaux, de routes etc., d’organiser des expéditions militaires, de rechercher l’élargissement et la sécurisation de ses approvisionnements, de développer son influence et son rayonnement. Pour ce faire, il a fallu créer des villes pour s’assurer de la disponibilité de nouveaux talents, développer l’éducation, encourager l’artisanat er le négoce… C’est-à-dire créer les conditions d’émergence de la bourgeoisie.

Ayant échappé à la servitude, détenant le savoir et le savoir- faire et accumulant progressivement du capital, celle-ci a pu pleinement mettre en œuvre la révolution industrielle quand la technologie a ouvert de nouveaux horizons.

Le déploiement de la révolution industrielle pendant plus de deux siècles a changé la face du monde et le sort de l’humanité : les connaissances utilisées appelaient au développement des connaissances, le progrès économique et social à davantage de progrès social, les innovations à davantage d’innovations et ce mouvement général au renforcement de la bourgeoisie. Ce n’était, pas plus que la noblesse et le clergé, une classe homogène, ses membres les plus importants rivalisant avec les princes, les plus modestes n’étant que de modestes artisans, mais globalement son rôle se développait.

À partir du 19ème siècle, la création de grandes entreprises industrielles et leur accompagnement financier, social et politique a rendu nécessaire le développement de nouveaux savoirs techniques et d’expertises en matière d’organisation sociale. Au sein de la bourgeoisie, le groupe de ceux qui les détenaient, dont le rôle était de gérer les entreprises pour le compte de leurs propriétaires et les services de l’État (dont la croissance suivait celle de l’économie), se distinguait par son développement rapide. C’est à ce groupe que Saint-Simon aurait souhaité que le pouvoir soit confié.

Après la seconde guerre mondiale, le nombre de technocrates est devenu très important et le pouvoir que leur conférait la direction des rouages essentiels de la société en ont fait la structure sociale dominante, capable d’investir progressivement toutes les structures de pouvoir, privées et publiques, jusqu’à en prendre le contrôle.

Dans les entreprises, notamment les plus grandes, cotées en bourse, financées par des millions de petits épargnants isolés ou dont les intérêts sont gérés par d’autres technocrates, ce groupe a tous les pouvoirs. Dans les administrations publiques, il a le contrôle d’un appareil qui prélève 60 % de la production du secteur marchand et occupe 20 % de la population active.

Ses représentants assument désormais la plupart du temps la responsabilité de l’exécutif : ainsi sur les quatre derniers présidents français, trois, Messieurs Chirac, Hollande et Macron, étaient des technocrates. Il en a été de même de la majorité des membres des gouvernements ; ceux qui faisaient exception étaient élevés par la grâce des premiers sans autre légitimité.

La justice est assurée par des fonctionnaires dont la légitimité repose sur la seule compétence validée par un cursus de formation. Ce sont également des technocrates. Ils rendent justice au nom du peuple qui n’a rien à dire sur leur nomination et n’a sur eux aucun pouvoir de contrôle.

Dans les assemblées législatives, les technocrates représentent un fort pourcentage des élus et prennent en charge les fonctions les plus importantes. De jeunes fonctionnaires sont nommés dans des cabinets ministériels, puis proposés par les partis, à la demande de l’exécutif, dans des circonscriptions où leur chance d’être élus sont les plus fortes.

Ce faisant, le modèle démocratique a été perverti, ne gardant que ses apparences au profit d’un système informel et imparfait de cooptation, tendant progressivement à se refermer sur lui-même.

Les Fouquet et Colbert du passé n’ont jamais cessé d’être soumis au pouvoir politique. Désormais, en tant que caste, la technocratie domine la politique en s’abritant derrière les institutions de la démocratie ; elle justifie cette domination par sa compétence, mais celle-ci n’est plus nécessairement assurée en raison d’un système de cooptation qui lui privilégie l’appartenance. De surcroît, comme signalé ci-dessus, l’art de faire ne garantit pas la pertinence de ce qui est fait. Enfin Max Weber nous a alertés : le meilleur chef d’un groupe n’est pas nécessairement le plus intelligent ou le mieux formé, mais celui qui l’incarne le mieux, en comprend les besoins et en partage les valeurs.

Cette emprise générale n’empêche pas qu’existent encore en économie quelques capitalistes et, en politique, quelques tribuns représentant le peuple, ce qui aide à occulter quelque peu la réalité. Mais le régime a changé.

On le constate à l’absence de réelles convictions des partis politiques dits de gouvernement lorsque leurs dirigeants admettent qu’ils ne savent pas quoi penser d’une situation, mais proclament qu’après leur prochain congrès ils auront un programme de nature à répondre aux défis du moment ou encore dans l’idée qu’un gouvernement peut être ni de gauche ni de droite mais du centre, c’est-à-dire neutre, illustrant ainsi que la démocratie n’est pour eux qu’un moyen d’accéder au pouvoir.

La démocratie est en réalité aux mains d’une caste qui fonde sa légitimité sur sa compétence autoproclamée et son existence sur un système de cooptation qui l’isole du peuple.

Dans un monde de plus en plus compliqué, la compétence est indispensable. De même, lorsqu’une guerre éclate, il faut des officiers compétents pour mener à bien les opérations, mais la guerre ne peut être leur chose. Ils sont au service de la nation et doivent oublier leurs intérêts de caste et de carrière.

La débâcle militaire de la France en 1940 alors qu’elle disposait sur le papier d’une armée supérieure à celle de l’Allemagne, illustre assez bien ce phénomène. Ainsi que le montre Marc Bloch, une caste militaire fermée, comportant de nombreux dirigeants formés dans les meilleures écoles, soucieux de leur rôle en tant que caste mais aveugles aux réalités du monde extérieur et en particulier aux conséquences du progrès technologique sur la stratégie, ne pouvait conduire qu’à la défaite. La même situation est constatée aujourd’hui dans l’ensemble des fonctions de l’État.

La technocratie a donc vocation à échouer en raison de son principe même qui pose la primauté totale de la raison sur la subjectivité des hommes et de ses imperfections quand elle s’empare du pouvoir en subvertissant les institutions démocratiques. Les choix politiques qui posent aujourd’hui problème à la société sont typiquement marqués du sceau technocratique : on peut citer celui du libéralisme total qui correspond à un optimum mondial rationnel en matière de développement économique, mais néglige les intérêts contingents et réputés médiocres des producteurs nationaux que des dirigeants politiques élus sont censés défendre. C’est vrai aussi du développement excessif des administrations publiques, conforme aux intérêts d’une caste qui n’en supporte pas les inconvénients mais bénéficie au contraire de la multiplication des postes et du pouvoir attaché au contrôle et à l’ordre bureaucratiques. C’est vrai aussi de la multiplication des personnalités désignées par cooptation sur des critères étrangers à la compétence et dans l’indifférence à l’égard de leurs caractéristiques psychologiques et morales pourtant essentielles à l’exercice de responsabilités envers des hommes.

Faute de convictions profondes, cette caste est sensible au politiquement correct et se cherche volontiers une légitimité dans la construction d’une image médiatique grâce à des techniques de communication peu soucieuses de la réalité.

Des élus plus représentatifs de la population auraient effectué des choix différents, plus proches des vœux des électeurs. Meilleurs ou moins bons ? Il n’y a pas de réponse à cette question qui reflète l’Illusion technocratique d’optima universels. Il n’y a d’optimum que ce qui convient le mieux aux forces sociales et permet leur coexistence pacifique.

Tout pouvoir nouveau s’instaure pour résoudre des problèmes que la société ne savait résoudre avec ses structures antérieures ; mais les nouvelles structures se rigidifient elles aussi et doivent à leur tour céder la place à ceux qui pourront résoudre les nouveaux problèmes.

On sent qu’une pression monte des peuples pour un changement de cette nature. Les États-Unis ont ouvert la voie ; en Europe, et en France en particulier, les extrémismes se développent sans projet autre que celui d’arrêter un système qui marginalise et affaiblit le pays : c’est qu’il est difficile de proposer une alternative à ce qui n’est qu’une perversion de la démocratie sans la tuer elle-même. Ce vide conceptuel laisse aux forces qui animent l’évolution le soin d’accoucher d’une nouvelle organisation non encore pensée mais qui ne pourra échapper au choix d’un retour à une démocratie réelle ou au recours à un régime totalitaire.

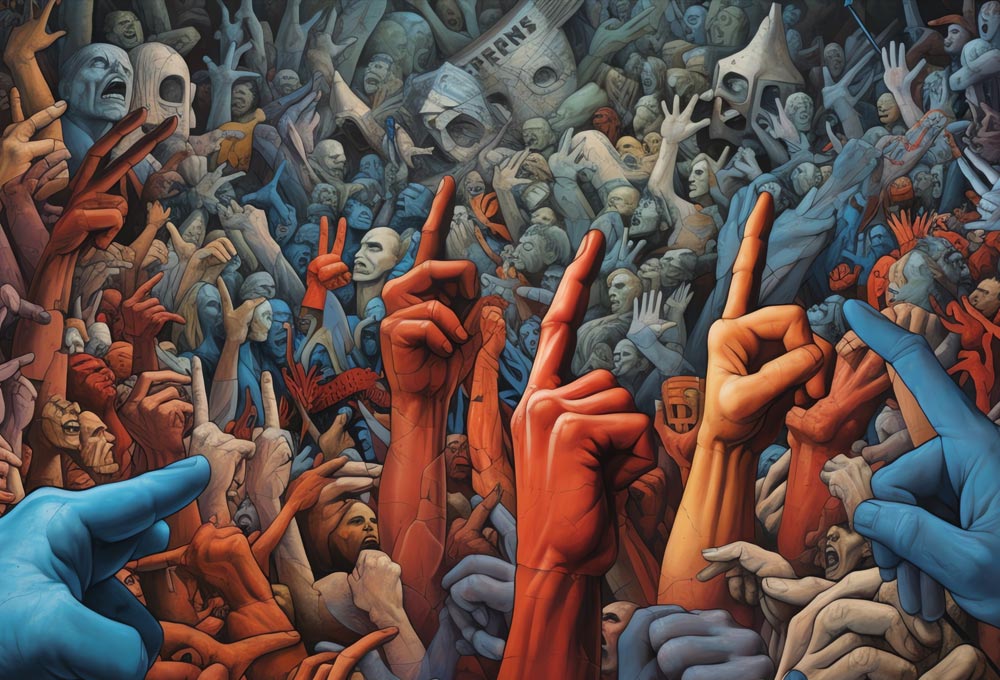

Le visuel qui illustre cet article provient du site unsplash.com – auteur : © Jon Tyson.