Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà constatait Blaise Pascal évoquant le caractère relatif de nos certitudes en matière de droit et de culture.

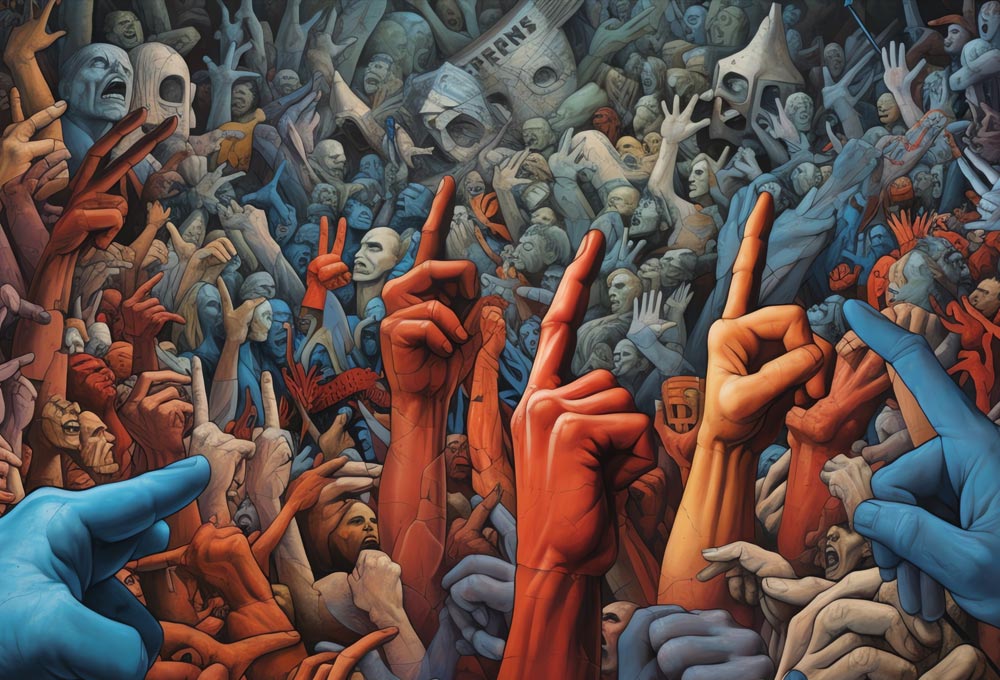

Ce constat a en fait une valeur très générale et s’il n’y a pas de post- vérité mais une vérité unique, différentes raisons conduisent à n’en voir qu’une partie où un aspect : elle est la plupart du temps trop complexe pour être appréhendée globalement par l’intelligence humaine et des œillères dues à notre culture ou nos intérêts nous conduisent à privilégier un angle de vue et ignorer la possibilité qu’en existent d’autres.

Ainsi, très objectivement, les horizons de temps et d’espace dans lesquels on considère un phénomène conduisent à le voir différemment et souvent de manière opposée : les lois physiques elles-mêmes en témoignent : celles de la gravité découvertes par Newton perdent leur pertinence à l’échelle cosmique à laquelle les relations entre la masse et le temps sont décrites plus exactement par celles de la relativité. Les matières humaines que visait Pascal, et, en particulier, l’exemple des choses les plus concrètes doit nous convaincre que les oppositions dont nous sommes témoins sont d’abord dues à notre incapacité de concevoir la complexité que renferment le temps et l’espace ou les différences de culture : deux opinions qui s’affrontent avec force peuvent être également valides ou invalides lorsqu’elles s’attachent à des éléments différents de la réalité : une armée est d’autant plus forte qu’elle dispose de plus d’armements puissants, mais elle peut être mise en échec par un groupe de terroristes 100 fois moins puissant selon ce critère, disposant d’une invisibilité dans la population civile et ne fixant pas de limites humanitaires à son action de destruction. Une entreprise peut gagner sa survie en sacrifiant toutes les dépenses relatives au futur (recherche, publicité, formation etc.) et une autre mourir rapidement d’avoir trop misé sur le futur éloigné.

En politique, la guerre en Ukraine met bien en évidence l’influence de l’horizon temporel que l’on considère. Ainsi, l’optimum à court terme pour la France serait de se désintéresser du sort de l’Ukraine, car elle n’est pas directement menacée par la Russie, le soutien à l’Ukraine lui coûte cher budgétairement et à travers l’élévation du coût de l’énergie, la perte de filiales de groupes français en Russie et l’impact de la crise sur les agriculteurs de France. À terme un peu plus éloigné, on peut craindre que la Russie recrée la puissance de l’empire soviétique et réanime les menaces dont il était à l’origine, ce qui a justifié le choix de l’Europe et de la France d’aider l’Ukraine. À plus long terme encore, on peut considérer que la Russie est en voie de marginalisation : son économie la classe après l’Allemagne et sa population après le Mexique mais avec un handicap supplémentaire qui est un vieillissement et une contraction rapides. Deux empires se dressent en Asie qui réunissent 40 % de la population mondiale, sont nettement plus jeunes, maîtrisent parfaitement les technologies modernes et ont des revanches à prendre sur l’Occident déclinant. Ils seront très logiquement tentés de récupérer, à partir d’un certain moment, les immenses espaces vides de la Russie orientale que la transition climatique pourrait rendre exploitables et les ressources du sous- sol des pays d’Asie centrale. Dans cette perspective c’est au rapprochement avec la Russie qu’il faudrait travailler plutôt que de la pousser à une alliance avec l’Asie qui rapprocherait des risques autrement vitaux, au détriment de la Russie d’abord et de l’Europe ensuite.

La mauvaise foi peut aussi créer des difficultés mais il serait erroné de lui attribuer la responsabilité de toutes les oppositions et de tous les conflits. Le problème de l’immigration en France, qui suscite des oppositions virulentes, en est illustration : des personnes meurent de faim à nos portes. Faut-il toutes les accueillir, nous qui regorgeons de superflu ? Oui, c’est le message de toutes les religions. Faut-il partager tout ce que nous avons au point d’en perdre l’essentiel pour nous-mêmes et nos enfants alors que nous allons être confrontés à une crise écologique dont on ne peut prévoir les conséquences ? Évidemment pas, le partage de ce que possède un petit nombre entre beaucoup ne sauverait personne. La conséquence serait non seulement de mettre nos proches en risque, mais aussi de faire disparaître la source même de cette abondance relative qu’on trouve dans la connaissance, la paix, la sécurité, l’énergie et l’envie de se battre pour progresser.

La solution ? il n’y en a pas. Il n’y a que des situations de fait plus ou moins avantageuses pour les uns ou les autres, d’ici ou d’ailleurs, d’aujourd’hui ou de demain. L’histoire est cruelle et l’angélisme ne fait pas moins de victimes que l’égoïsme.

La complexité du monde nous dépasse. Les progrès de la science n’améliorent pas vraiment notre compréhension globale car la multiplication des avancées dues à des spécialisations de plus en plus pointues crée de nouveaux obstacles.