Il est de plus en plus difficile, dans notre pays, d’obtenir le consensus d’une majorité de citoyens sur une orientation politique quelle qu’elle soit. Non seulement, seule une partie de la population vote aux élections, mais les électeurs affichent fréquemment leur opposition aux prises de position des représentants qu’ils ont élus, qui eux-mêmes peuvent s’opposer les uns aux autres bien qu’élus sur une même liste.

Une des causes de cette évolution est l’hétérogénéité croissante de la société sur chacun des axes qui structurent la vie politique : l’économie, la culture, les valeurs, c’est-à-dire le rapport entre la psychologie individuelle et la société.

En 1789, la population française était d’une grande homogénéité économique et culturelle. Elle était presque totalement composée de paysans pauvres, illettrés, catholiques, vivant dans des villages au sein de familles élargies. Une minorité de privilégiés, nobles, bourgeois et membres du clergé, bien qu’ayant des intérêts différents, partageaient la religion catholique et la proximité du territoire. Les différences tenant aux cultures régionales importaient peu en raison de leur absence de volonté d’expansion.

Aujourd’hui, les axes de structuration des idéologies politiques se sont multipliés : aux oppositions historiques des propriétaires et des fermiers, des capitalistes et des salariés, des catholiques et des athées s’en sont ajoutées de nouvelles.

Le spectre des activités professionnelles s’est infiniment élargi. De nouvelles classes sociales ont émergé dont les destins sont indépendants de ceux des anciens groupes sociaux, tels que les fonctionnaires. La dispersion des patrimoines et des revenus s’étend de zéro à – quasiment – l’infini.

Les attitudes envers la religion se déclinent également selon un spectre très large, allant du rigorisme chrétien, juif ou musulman à des pratiques modérées, du sectarisme ou de l’athéisme militants à l’indifférence la plus totale.

L’accès des femmes à l’égalité a élargi le champ du politique à des sensibilités différentes.

Les structures familiales qui jouent un rôle dans l’adoption des idées et des postures politiques comme l’a démontré Emmanuel Todd, se sont diversifiées. Aux familles élargies, devenues rares, ont succédé des familles nucléaires restreintes, des familles monoparentales, des personnes seules, des familles recomposées, des familles de même sexe, des ménages non-cohabitant… Les notions de binarité des sexes et de répartitions des rôles ont disparu au profit d’un continuum. La procréation est maîtrisée et le nomadisme sexuel a droit de cité.

L’exposition aux risques est aussi un élément potentiel important du positionnement politique comme l’a montré Ulrich Beck. Il semble naturel que les familles dont les enfants vivent au milieu de dealers de quartier qui s’entretuent à l’occasion accordent une importance particulière aux problèmes de sécurité.

Aux idéologies anciennes telles que le marxisme, le socialisme, le nationalisme ou le libéralisme se sont ajoutés l’écologisme, des communautarismes, le wokisme, le décolonialisme, etc.

À l’isolement culturel a succédé l’immersion dans de multiples courants. L’illettrisme est réapparu alors qu’une fraction importante de la population fait des études supérieures fréquemment ouvertes sur l’international.

L’habitat s’est diversifié entre grandes métropoles et banlieues, villes moyennes et ruralité.

La familiarité avec les différents médias peut également être considérée comme un axe de structuration : on connaît le rôle des réseaux sociaux, en particulier vis-à-vis des jeunes, de la télévision, plutôt vis-à-vis des plus âgés et de la presse chez les actifs.

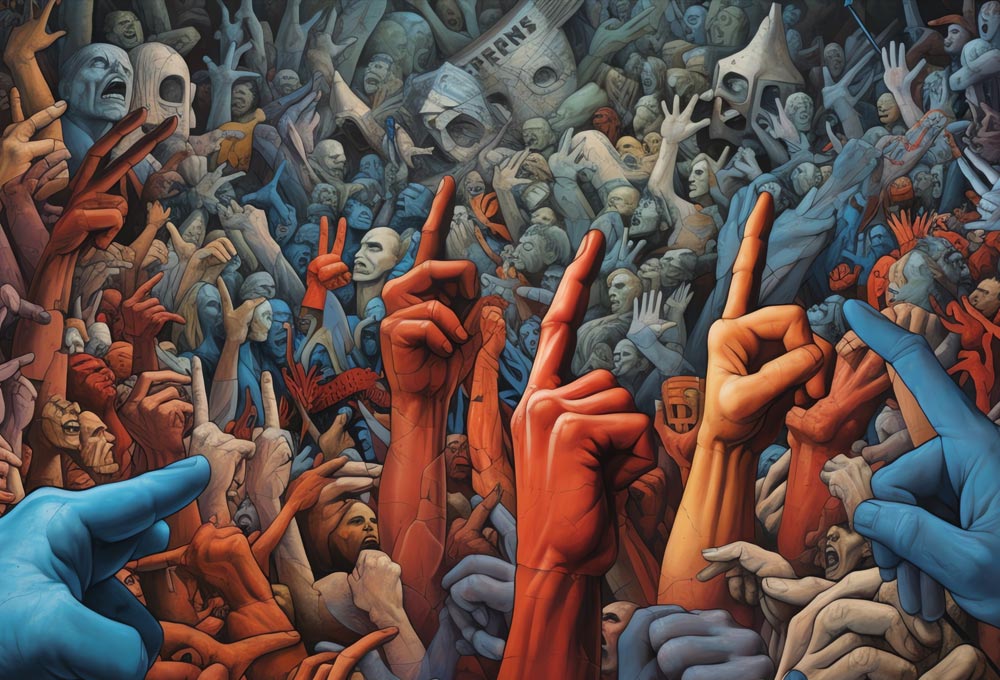

Les positions de nos concitoyens sur ces axes se combinent pour former une multitude de groupuscules. Tous ne sont pas également importants et seule une poignée s’exprime de manière militante, le plus souvent sur des positions très minoritaires. L’opinion publique devient un patchwork ingouvernable.

Cette archipélisation de l’opinion publique entraînerait des conséquences gênantes mais non dirimantes si les problèmes à résoudre se présentaient systématiquement sous la forme d’options binaires concernant tout le monde, mais ce n’est le cas que face à des évènements suffisamment importants pour être ressentis par tous comme une catastrophe naturelle ou une guerre.

À défaut, chaque groupuscule, avec son propre panier de thèmes et de revendications, a le sentiment – fondé – d’être minoritaire et peu considéré par la majorité, c’est-à-dire les autres qui éprouvent le même sentiment. Tous se sentent ignorés du pouvoir et victimes de la majorité : une orientation totalement refusée n’est pas plus acceptée quand elle est arrêtée par une majorité à laquelle on ne s’identifie pas, que lorsqu’elle est prise par un pouvoir autoritaire.

Le problème est d’autant plus sensible que l’État veut tout faire, multipliant les sources de mécontentement des différents groupes. L’incapacité de diriger efficacement dans ces conditions ne peut conduire qu’à une situation insupportable dont on ne sortira qu’à l’occasion d’une difficulté majeure et par un probable recul de la démocratie.