Arrêter un budget 2025 pour la France est un problème ardu : l’État, au sens large de l’ensemble des collectivités publiques, effectue sur la société des prélèvements qui représentent en France un record mondial, soit 46 % du PIB en 2023 et, comme celui-ci comporte une contribution de 20 % des administrations, alors qu’elles sont dans l’impossibilité de se financer elles-mêmes, ces 46 % sont à rapporter à 80 et non à 100. Le taux de prélèvement réel sur les agents productifs est donc voisin de 60 % et une progression supplémentaire de 1 % leur enlèverait en conséquence 1,5 % de ce qui leur reste : l’étouffement est en vue.

En outre l’État a besoin chaque année d’emprunter l’équivalent de 5 % du PIB pour faire face à ses besoins. Les créanciers s’inquiètent pour le remboursement de leurs prêts : ils relèvent en conséquence leurs taux, ce qui accroit le déficit budgétaire. Ce dernier alimente le déficit extérieur : en effet, quand la France produit 100, ses nationaux reçoivent 100 de pouvoir d’achat puisque le produit national et le revenu national sont égaux ; les sommes empruntées aux épargnants nationaux qui proviennent de leur épargne sont une partie du revenu national, normalement destinée à financer l’investissement, ce qui affaiblit les perspectives de croissance à venir.

Les sommes empruntées à l’étranger ou provenant d’une création monétaire nationale nourrissent la demande adressée à l’étranger et donc le déficit extérieur et l’inflation. Les voies de financement par l’impôt et l’emprunt sont donc pratiquement fermées et y avoir recours accroitrait, de manière certaine, les difficultés à venir.

Peut-on réduire les besoins ? Très régulièrement, les gouvernements inscrivent à leur programme la réduction du nombre de fonctionnaires, mais, en toute logique, les avancées dans ce sens sont purement symboliques et éphémères. Les fonctionnaires sont là pour appliquer des lois et des règlements et accomplir des missions ; en réduire le nombre, tout en continuant à arrêter des orientations qui les rendent nécessaires, est impossible sauf à dégrader le fonctionnement des administrations par une progression insuffisante des investissements et des effectifs. C’est d’ailleurs ce qui se passe. Deuxième impasse donc.

Peut-on améliorer l’efficacité des administrations pour faire plus avec moins de ressources ? Il y a peu de risques à l’affirmer car aucune organisation sociale complexe n’est optimisée et d’ailleurs ne peut l’être… Les améliorations, qu’il faut rechercher en permanence, ce qui n’est pas systématiquement fait, prennent du temps pendant lequel les besoins évoluent et les conservatismes se défendent ; l’État s’est lui-même imposé des contraintes qu’il ne peut contourner dans l’immédiat. Ainsi le statut des fonctionnaires non seulement garantit l’emploi à vie, ce qu’on peut peut- être estimer souhaitable, mais un même emploi : la cour des comptes a relevé que des agents d’administration recrutés pour faire fonctionner une ronéo ont pu être payés pendant 20 ans sans travailler après le passage à une nouvelle technologie de production de documents, ce que leur contrat ne prévoyait pas.

L’accroissement du niveau de vie entraîne celui des besoins de service collectifs : santé, éducation, sécurité, justice, culture, … qui, dans la culture française, doivent être fournis gratuitement par l’État. Leur étendue potentielle est infinie : il y a une logique de développement des besoins qui n’a pas de fin : dans un premier temps la société s’intéresse aux problèmes les plus généraux : tant qu’elle comportait une majorité de pauvres et d’illettrés, le niveau de vie moyen, l’égalité et l’accès à l’éducation étaient ses premiers objectifs ; lorsque ceux-ci ont commencé à être satisfaits, la société s’est penchée sur le sort de groupes ne représentant qu’une fraction, importante, de la population : les personnes âgées, les femmes, les enfants ; lorsque des progrès ont été réalisés en regard de ces objectifs, qui, par construction ne seront jamais totalement atteints, d’autres objectifs plus ciblés sont adoptés : le sort des handicapés, des minorités sexuelles, des personnes victimes de discrimination etc. Les préoccupations deviennent sociétales : parmi les personnes âgées par exemple, dont le problème général a reçu un début de réponse à travers l’organisation des retraites, les personnes dépendantes en raison de leur grand âge, de maladies physiques ou de troubles mentaux vont retenir l’attention :on constate bientôt qu’un dispositif général, satisfaisant pour beaucoup, les EHPAD , ne l’est pas toujours : il faut donc contrôler ces derniers, leur imposer de recruter, de former davantage leur personnel et sanctionner ce qui reste contestable. Le moment vient ou il faut se pencher sur la fin de vie en oubliant, c’est un impératif moral, les coûts prohibitifs de l’hôpital…

En matière de santé publique, la société, après s’être organisée pour protéger l’activité productive en prenant en charge les accidents du travail, a mis en place en faveur de l’ensemble des citoyens, une protection contre les pathologies les plus courantes puis a progressivement accepté de financer des opérations concernant moins de cas, parfois très couteux, puis les conséquences mêmes des actions des personnes : addictions, comportements à risque etc.

Désormais au-delà des humains, la société tend à couvrir de son aile protectrice la gent animale, interdit de la maltraiter, vise à assurer son bien-être : il existe par exemple un dispositif assez précis qui définit les conditions dans lesquelles un chiot peut être cédé par un particulier à un autre par internet : les insectes eux-mêmes sont désormais protégés au titre de la biodiversité, même les moustiques. La végétation et l’environnement physique commencent à bénéficier eux aussi de la même attention.

Tous ces textes requièrent les soins de fonctionnaires pour les écrire, vérifier leur application et sanctionner leur non-respect.

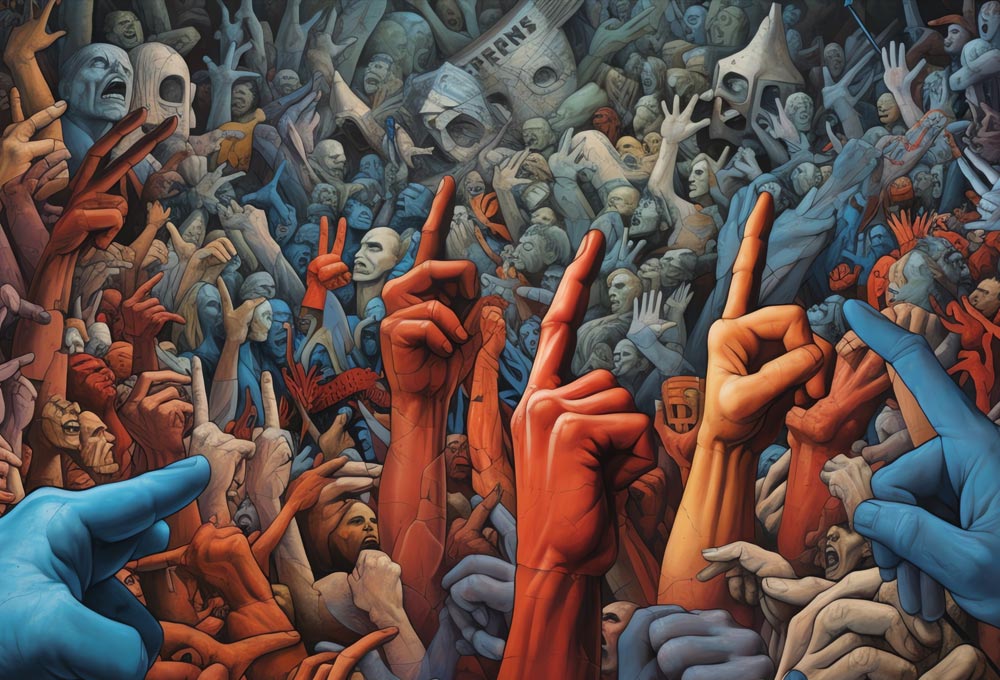

L’action publique est donc marquée par une triple extension de son rôle : l’élargissement des populations bénéficiant de son attention, la segmentation de celles-ci en sous-ensembles de plus en plus étroits et l’ élargissement constant de ses champs d’application, allant par exemple de l’accès à la consommation en général aux conditions d’acquisition et d’utilisation de chaque bien, dont on sait que le nombre augmente sans cesse avec les progrès de la technologie et des échanges internationaux.

Toutes ces évolutions sont souhaitables pour des raisons morales, sociales ou écologiques mais elles ont un coût : il faut des personnes qui se dévouent à ces causes, qu’elles disposent des outils nécessaires à la conduite de leurs missions et qu’elles puissent en vivre alors que leur action même rend plus difficile l’activité productive qui en fournit le financement. La réflexion couramment entendue selon laquelle on ne doit pas aborder tel ou tel enjeu humain d’un point de vue comptable, recevable quand il s’agit de mobiliser des ressources marginales, cesse de l’être quand les ressources n’existent pas.

Une société doit s’organiser pour vivre avec le seul travail de ses membres, l’esclavage ayant été aboli. Il n’y a qu’une seule voie : produire davantage soit en travaillant plus, comme aux États-Unis où les citoyens financent directement leur recours à nombre de services, soit en s’appuyant sur la technologie : la Chine est passée ainsi du Moyen Âge à la position de candidat au leadership mondial en 40 ans ; c’est l’investissement dans la technologie qui lui a permis d’éloigner la misère, c’est elle qui peut permettre de produire davantage sans nécessairement travailler plus. Les résultats ne peuvent être instantanés, mais néanmoins assez rapides. À défaut, il faut limiter ses ambitions.

Ce n’est pas la tendance actuelle dans notre pays car le choix n’a pas été fait.

La productivité y a baissé depuis quelques années : la politique économique de l’État a conduit à laisser l’industrie dépérir et à favoriser le niveau de vie à court terme par des importations, à encourager la rente au détriment de l’investissement productif, la passivité au lieu de l’effort, la revendication conservatrice à l’exigence de progrès tout en voulant accroitre sans cesse la protection de l’État à de nouveaux sujets urbi et orbi.

Il est vrai que la recherche de l’équilibre budgétaire n’est pas seulement un exercice comptable mais le choix d’un avenir collectif : il ne peut pas pour autant échapper à la loi d’airain qu’exprime la comptabilité selon laquelle on ne peut consommer durablement qu’autant que l’on produit.