L’économie française stagne sans qu’on puisse aisément en identifier les causes : la science et la technologie continuent à progresser mais les progrès de productivité qu’a longtemps provoqués leur application semble s’être évanouis. L’opinion publique ne s’en inquiète pas ; tout se passe comme si le niveau de développement de l’économie permettait désormais de satisfaire les besoins et que les efforts exigés pour produire davantage de richesses paraissaient excessifs en regard des bénéfices attendus.

L’envie de se battre pour des objectifs économiques n’est plus ce qu’elle pouvait être à l’issue de la dernière guerre, mais cela ne peut être l’unique raison. Les États- Unis, plus riches que nous, ont connu depuis 2008, alors que nos niveaux de vie étaient proches, une croissance de 35% supérieure à la nôtre et ce mouvement semble devoir se prolonger.

Le développement économique n’est pas tout mais tout dépend de lui et si les besoins de services publics et de consommation collective augmentent avec la richesse, leur satisfaction suppose des moyens que seule la croissance peut créer.

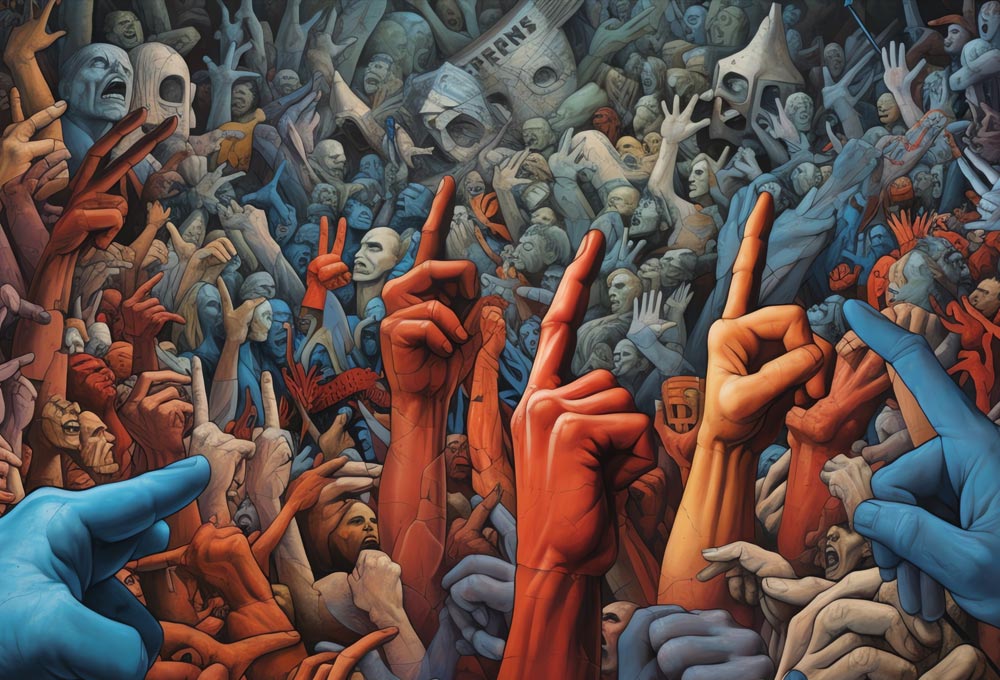

À chaque moment de leur histoire les sociétés évoluent sous la pression de ceux de leurs membres qui veulent apporter une réponse aux besoins de la collectivité. Parmi ces contributions, certaines apparaissent comme plus importantes pour la société qui tend alors à accepter une certaine inégalité dans la répartition de la production et l’exercice du pouvoir en faveur de ceux qui en assument la charge. Les intéressés sont portés de ce fait à accroître encore leur contribution, au-delà même de son utilité, et à capter une part de plus en plus grande du pouvoir. À partir d’un moment, de nouveaux besoins deviennent prépondérants. La structure sociale dominante n’y répond pas : elle est alors contestée et challengée par un nouveau groupe qui va progressivement marginaliser son prédécesseur et s’emparer du pouvoir. C’est ainsi que les prêtres ont pu établir leur pouvoir quand les dieux paraissaient le seul recours contre les aléas de la vie, puis ce furent les guerriers, puis les propriétaires du sol, puis les capitalistes capables de financer la recherche technologique et son application au service de l’homme.

Au cours de cette dernière période, le travail était la condition de la consommation la plus vitale et sa justification catégorique. Assurer la subsistance de la famille était l’objectif suprême. Tous les efforts pour y parvenir étaient acceptés ; le travail était porteur d’une valeur morale indépendamment de sa nature. Désormais, dans les sociétés d’abondance relative, la satisfaction des besoins fondamentaux semble être acquise et le capitalisme semble exiger trop de travail et exercer trop de contraintes sur les modes de vie pour des satisfactions marginales. Les machines assumant le gros du travail, l’objectif étant considéré comme atteint, la société tend à considérer qu’il faut passer à autre chose. Plus de sueur au front !

Quelles valeurs vont aider à ce retour au paradis ?

Elles sont énoncées dans nombre d’utopies apparues au cours de l’histoire ; celles-ci ne présentent pas d’aspiration générale à l’opulence, plutôt mal considérée, car la richesse n’est pas seulement ni essentiellement un accès au luxe mais un pouvoir. La richesse pour tous n’est donc pas possible. L’objectif des utopies est une frugalité heureuse, un minimum confortable assuré et équitablement partagé. L’égalité a une valeur morale. De plus, elle est supposée faire disparaitre l’envie au profit de relations humaines apaisées.

Il se trouve qu’il y a un groupe social qui bénéficie de ces conditions : les fonctionnaires.

Le vote des fonctionnaires se répartit comme celui de l’ensemble des électeurs sur la totalité de l’éventail politique, mais tous partagent néanmoins un certain nombre de valeurs qui sont celles de la société nouvelle, à laquelle ils offrent un modèle : la défense de l’intérêt général, l’égalité de tous les citoyens devant la loi et l’impôt, le refus de fortes inégalités économiques. Ils appréhendent la réalité à travers sa dimension juridique ou réglementaire ; ainsi les différences de rémunération qui peuvent être admises doivent avoir une base dite objective, c’est-à-dire, dans l’esprit de la fonction publique, formelle : l’âge, l’ancienneté, le diplôme, la situation de famille etc. et ignorer le mérite qui ne peut être défini de manière universelle et objective et suscite en permanence le soupçon d’arbitraire. L’importance de l’intérêt général relativise celle de la liberté individuelle et justifie la multiplication des contrôles et des interdits. Sur le plan économique cette culture est préoccupée par le partage de la richesse acquise plus que par sa production, d’une part parce qu’elle-même n’existe qu’en prélevant une partie de la valeur ajoutée produite par les agents économiques du secteur productif, d’autre part parce qu’après 3 siècles de développement économique, la société dans son ensemble en est arrivée à considérer la richesse acquise comme naturelle et à oublier le miracle qui a permis d’échapper à la misère ancestrale : la révolution industrielle. L’esprit de solidarité qu’elle cultive découle de son engagement en faveur de l’intérêt général renforcé par sa focalisation sur le partage plutôt que sur la production. Il n’y a que des avantages à partager ce qu’on ne possède pas…

En elle-même la fonction publique, avec 6 millions d’agents partageant ces valeurs, est une force, d’autant qu’elle assume des rôles qui lui permettent de les faire connaître. Elle dispose du pouvoir d’exécution devenu considérable avec la complexité des sociétés modernes ; par ailleurs le statut des fonctionnaires leur permet beaucoup plus facilement qu’aux autres citoyens de briguer des fonctions électives. Dans bien des professions faire campagne pour être élu est difficilement compatible avec le travail, et cesser d’exercer son métier pendant la durée d’un ou de plusieurs mandats rend très aléatoire la possibilité de le reprendre ensuite, alors que les fonctionnaires retrouvent de droit leur statut. Il en résulte que 40% environ des parlementaires sont des fonctionnaires ; par rapport aux 60% dispersés, ces 40% homogènes ont un poids considérable. Par ailleurs la fonction publique s’est vu concéder un certain nombre de pouvoirs à travers les autorités dites indépendantes. On connait aussi son poids dans l’exécutif : le président de la République, le Premier ministre et une majorité des ministres, notamment les plus importants, sont issus de la fonction publique. La justice enfin est administrée par un corps de fonctionnaires qui partagent eux aussi les mêmes valeurs.

La société tend progressivement à les adopter : un sondage a révélé que 75% des parents seraient satisfaits de voir leurs enfants devenir fonctionnaires.

L’instabilité du monde ne peut que renforcer l’attrait de ce modèle.

L’économie américaine, par opposition, conserve son dynamisme par rapport à la nôtre du fait de 2 différences principales. La structure sociale est plus inégalitaire et moins protectrice que la nôtre, de sorte que le besoin de croissance est encore vivement ressenti par une bonne partie de la population, d’autant que les plus aisés eux-mêmes sont beaucoup moins assurés de le rester. Par ailleurs l’administration n’est pas un modèle enviable et, au niveau supérieur, les allers-retours entre le privé et le public sont fréquents et banalisent ces fonctions.

Dans le modèle français, la correspondance entre les nouvelles aspirations sociales et les valeurs défendues par la fonction publique ne peut que progresser au détriment de la croissance, d’autant que la transition écologique et le vieillissement de la population vont ajouter aux difficultés de celle-ci.

Quel groupe social prendra alors le relais ?

Qui peut promettre moins d’efforts, plus de liberté individuelle, plus d’égalité et plus de consommations collectives, plus de sécurité environnementale, militaire, civile, économique et sociale mais aussi plus de culture et de réjouissances collectives ?

Probablement les maîtres de la technologie qui pourront satisfaire partiellement ces aspirations, créer des satisfactions virtuelles de substitution et identifier précocement les insatisfaits afin d’empêcher qu’ils ne s’expriment.