Les Français se plaignent unanimement de l’excès de bureaucratie dans leur pays, qu’ils soient professionnels comme les paysans ou les médecins ou simplement consommateurs. Les quelques mesures de simplification que la commission, nommée par le Président Hollande dans ce but, a pu obtenir ont été plus que contrebalancées par les normes et règlements créés pendant le temps même où elle a travaillé.

Les politiques commencent à s’en inquiéter et à annoncer, quand ils entrent dans l’arène pour solliciter un vote des électeurs, leur intention d’y remédier. Parfois ils peuvent même tenter de le faire sur un dispositif particulier qui suscite la révolte d’une catégorie sociale, comme on vient de le voir pour les agriculteurs. Ces reculs sont ponctuels et provisoires et le filet continue de se resserrer.

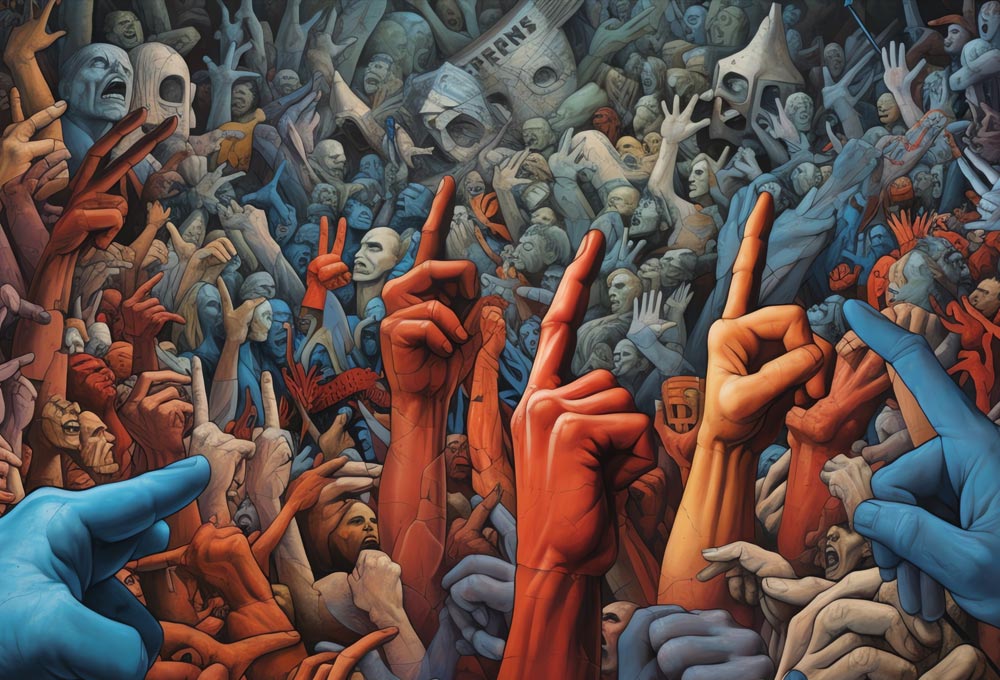

Comment un mouvement apparemment irrésistible peut-il exister alors que tous les citoyens semblent y être opposés ?

La situation est la même qu’en matière de fiscalité : il y a consensus sur le fait que les impôts sont excessifs, mais chacun est convaincu que, concernant les causes qui l’intéressent, l’État ne dépense pas assez : Il y a donc un refus collectif et une addition de demandes individuelles de sens contraire qu’on satisfait parce qu’une démocratie avancée se doit de prendre en compte les aspirations des minorités, et qu’aucune considérée isolément ne présente d’inconvénient sérieux pour la société.

Pendant longtemps, la pauvreté a été le sort général. Chacun devait se débrouiller : on réglementait peu, encore que Turgot expliquait déjà à Louis XVI que le mauvais approvisionnement de Paris en grains auquel le roi lui demandait de remédier, était le résultat de l’accumulation de 3 siècles de réglementations, visant toutes le bien public, mais tellement contraignantes globalement qu’elles avaient dissuadé le commerce honnête au profit d’un trafic qui n’assurait ni les quantités nécessaires, ni la qualité, ni la modération du prix : il ajoutait que la chasse aux trafiquants renforçait ces travers en réduisant encore l’offre.

Là où il y a un siècle encore le paysan élevait et tuait son cochon comme il l’entendait, en faisait des conserves à sa manière, bonne ou mauvaise, des règles précisent désormais comment le cochon doit être nourri, soigné, logé, traité, abattu, conservé, transformé, transporté, emballé, conditionné, présenté, consommé, et ses déchets éliminés… Et des contrôleurs surveillent et rendent compte…

À mesure que le niveau de vie progresse, la variété des produits et services offerts au public augmente, et tous suivent le même cheminement. Leurs inconvénients sont ressentis de plus en plus fortement tandis que leurs avantages sont rapidement considérés comme acquis au point d’oublier souvent qu’ils n’ont pas toujours existé et tout accident quelque peu médiatisé mettant en cause l’un d’entre eux suscite la mise en place d’une nouvelle règlementation.

Une société se doit d’être homogène. On ne peut s’appesantir sur le sort du cochon et abandonner les relations entre les hommes au hasard des caractéristiques ou lubies de chacun : Il faut donc là aussi définir et appliquer des règles pour tous les types de rapports et toutes les circonstances. Là aussi, les points d’application se sont multipliés puisqu’aux quelques relations durables et multiformes du village ont succédé une multitude de contacts dont beaucoup avec des inconnus ou quasi inconnus sur les lieux de travail, de loisirs, dans les commerces, dans les transports et sur internet, tous porteurs de risques potentiels. Dans le même temps, là où la coutume consacrait le droit de cuissage et le devoir conjugal, ne condamnant que le viol avec violence physique, on en vient à pourchasser la parole osée ou l’œillade insistante, un expert à la science incertaine étant alors appelé à distinguer, des années après les faits, si une relation était contrainte par une emprise condamnable ou acceptée en raison d’une dépendance amoureuse. Là où on cherchait l’auteur d’un délit avéré parmi des personnes présumées innocentes, on en est venu à désigner un présumé coupable à la vindicte publique avant d’être certain de l’existence d’un délit.

Il en va de même pour tous les problèmes.

Quand tout le monde bénéficie théoriquement des mêmes droits et protections, il faut s’assurer que les différences dues à la nature, à la culture ou au hasard ne conduisent pas à des inégalités de fait. Il faut donc encore des normes, des contrôleurs pour vérifier, des juges pour sanctionner ainsi que des systèmes de réparation.

La conséquence est probablement une vie meilleure à certains égards, particulièrement pour les victimes du sort ou d’autrui mais, peu à peu, l’énergie qui a permis notre développement économique et social est absorbée par la bureaucratie : la productivité baisse, la liberté se réduit, l’insatisfaction grandit, l’incivilité submerge les tribunaux et les prisons …

Peut-on y faire quelque chose ?

Les citoyens vont persister à demander la protection tous azimuts de la collectivité et celle-ci continuera très légitimement à répondre à leurs attentes. Les réactions de la société sont toujours tardives comme le démontre l’évolution du sort des femmes. Il faut donc craindre qu’elles ne se produisent alors même que les progrès qui auraient permis leurs réalisations se sont arrêtés et que de nouveaux défis se présentent.

Il est impossible d’empêcher le mouvement : la réduction du nombre de fonctionnaires parfois envisagée par ceux-là mêmes qui contribuent à la prolifération des normes et règlements qui les rendent nécessaires est évidemment vouée à l’échec.

Seul un événement majeur, guerre ou cataclysme, pourrait permettre de marquer un arrêt en imposant la priorité d’objectifs de survie. Serait-ce pour cette raison que des voix belliqueuses commencent à se faire entendre ?

Les civilisations sont mortelles et le souci du toujours plus et mieux est un instrument de leur destin.