Depuis l’invention de la pierre taillée – et probablement avant – les hommes se sont efforcés d’améliorer leurs conditions d’existence Ils ont inventé une multitude de produits pour alléger leur peine et mieux satisfaire leurs besoins ; la révolution industrielle n’a fait qu’amplifier ce mouvement.

Un virage important a été pris au cours des dernières décennies, dont on n’a pas perçu le caractère novateur ni ressenti les conséquences potentielles à terme : plutôt que rechercher le mieux, les entreprises tendent à rechercher le moins cher.

Ce changement n’a pas été identifié immédiatement parce que la baisse des prix industriels est une réalité ancienne et familière, que la baisse des prix est également ressentie comme un mieux par le consommateur et que toutes les entreprises n’ont pas encore adopté le nouveau modèle Il y a néanmoins une différence notable qui commence à devenir visible et s’accentuera avec le temps.

La baisse historique du coût des produits industriels était la conséquence de l’amélioration de la productivité due au progrès technique, à la production de masse et à la spécialisation du travail. Dans le nouveau modèle, elle a pour cause le dépouillement des services considérés comme non essentiels et le transfert de tâches de l’entreprise au consommateur.

La grande distribution a été la première à prendre cette orientation parce que, en matière de commerce, faire mieux passe beaucoup par le prix. Le client se sert lui-même, emballe si nécessaire, pèse, pousse le caddy. Désormais il procède lui-même à l’encaissement, contribuant ainsi à la comptabilisation, à la gestion des stocks, à l’établissement des statistiques commerciales, voire au lancement d’ordres de réassortiment pour l’entreprise !

Historiquement, des entreprises industrielles ont pu aussi suivre cette orientation pour des raisons particulières : c’est le cas de Swatch, dont c’était le but explicite. Il ne s’agissait pas d’une stratégie de marketing mais d’une réaction de survie face à la concurrence japonaise déjà passée à l’électronique.

La nouvelle tendance s’est vraiment imposée avec l’arrivée sur le marché du transport aérien. Les transporteurs traditionnels s’efforçaient d’apporter en permanence un meilleur service ; cette stratégie permettait de maintenir à un haut niveau la valeur ajoutée que les progrès de productivité auraient pu éroder.

Les low-costs ont conquis le marché en n’offrant que le transport et les accessoires essentiels et incompressibles nécessaires à sa réalisation.

Malheureusement, les compagnies aériennes traditionnelles ont suivi leur exemple et ce n’est plus un plaisir de prendre l’avion, d’autant que les aéroports ont adopté eux aussi cette stratégie. L’accueil des passagers y a été organisé comme une usine d’abattage, les différentes phases étant bien distinctes (enregistrement, dépôt des bagages, sécurité, police, etc.) et optimisées pour l’aéroport. Le passager, quant à lui, prend en charge ces opérations nécessitant habituellement beaucoup d’attente dans des conditions inconfortables. Ce temps passé à l’aéroport dépasse souvent le temps de vol lui-même.

Le transport ferroviaire s’est engagé également dans cette voie. Avec son offre Ouigo, la SNCF se dispense de toute intervention humaine à l’exception du contrôle des billets. À bord de ces trains, les passagers ne trouvent pas même un verre d’eau. Ils sont désormais considérés comme des produits industriels à traiter par la machine.

La Poste, de même, a remarquablement réussi à dégrader son service. La distribution du courrier, autrefois biquotidienne s’est espacée et tend à devenir aléatoire, un avis de passage remplaçant souvent la délivrance du pli recommandé ou du colis.

Un des nombreux exemples est la recherche d’un fournisseur sur internet : la première réponse reçue est une salve de propositions low-costs, le prix étant placé avant le produit dont on a l’impression qu’il devient secondaire par rapport à ce dernier.

Comme indiqué ci-dessus, l’abaissement du coût est dû au dépouillement de l’offre, à l’indifférence aux conditions humaines de la production et au transfert sur le consommateur de plus en plus d’opérations.

Cette évolution n’est pas nécessairement négative, même si, comme toute forme d’organisation, elle présente des inconvénients. La fiscalité et la croissance du temps libre y poussent car le travail acheté coûte cher alors que le travail effectué par le consommateur est pour lui source d’économie.

Les techniques numériques permettent d’aller dans ce sens, mais cette évolution n’est pas très « friendly » à l’égard du consommateur, en particulier pour les moins aptes à leur utilisation. Le vrai service redevient un luxe alors que l’amélioration de la productivité avait apporté une certaine uniformisation de la consommation, somme toute assez démocratique.

Elle esquisse une société dans laquelle de nombreux produits et services seront considérés comme des « staple commodities » telles l’eau et l’électricité, mis simplement à la disposition du public pour en faire ce que bon lui semble.

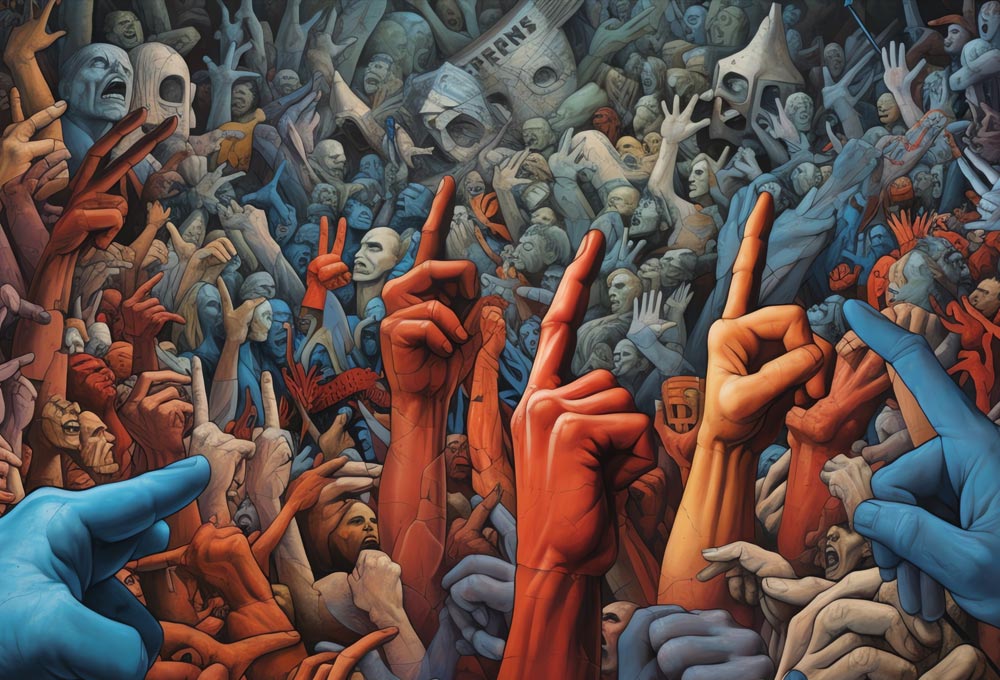

La réduction du temps de travail se trouve ainsi absorbée par davantage de tâches pour le consommateur. C’est un curieux retour d’une forme de chasse et de cueillette dans laquelle les produits industriels produits en grande masse et à bas prix ont remplacé les produits de la nature.