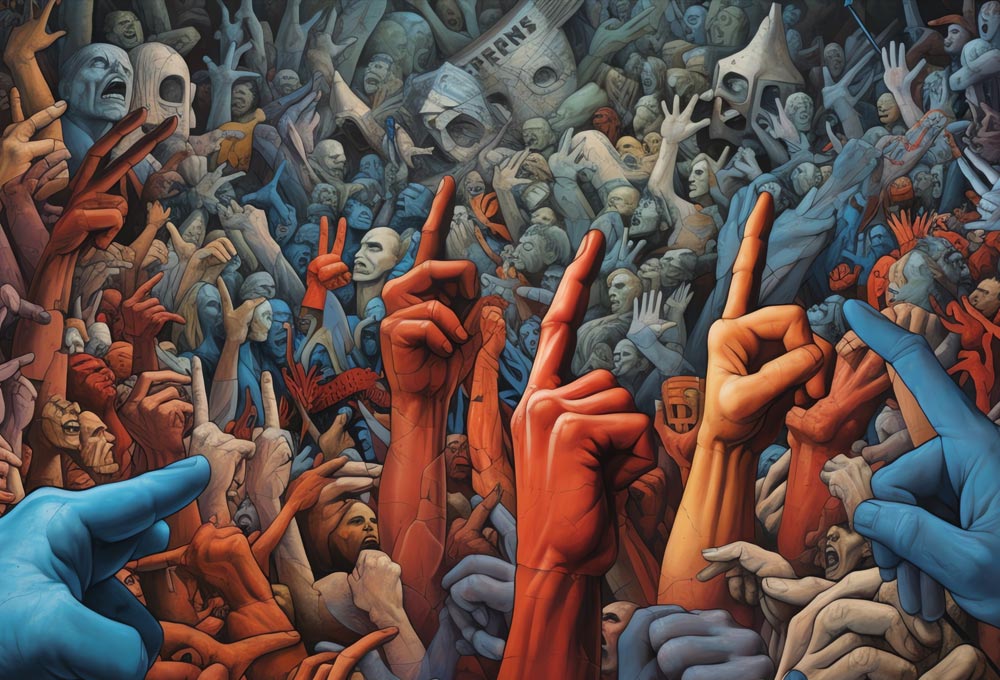

L’opinion publique est morose. Les débats politiques et la presse ressassent en permanence les disfonctionnements que connait l’État dans l’exercice de ses responsabilités, de la sécurité à l’éducation, en passant par la justice et l’hôpital. Par ailleurs, les débats sur l’immigration font planer le spectre du grand remplacement.

Serions-nous entrés dans la phase terminale de notre civilisation ou bien ressentons-nous trop fortement le fait que notre rôle dans l’histoire du monde tend à perdre de l’importance du fait de notre poids démographique relatif ? Ou bien encore, sommes-nous face à une mutation qui modifierait profondément notre essence comme celle, selon certains auteurs, qu’a pu connaître Rome en perdant son pouvoir temporel et sa qualité d’empire pour devenir l’épicentre du Christianisme ?

Juger du déclin ou non d’une civilisation est extrêmement difficile, sinon impossible pour un contemporain en raison du manque de recul et du fait qu’on peut se référer à de multiples dimensions qui n’évoluent pas nécessairement dans le même sens. Le seul domaine à la fois important et mesurable est l’économie. Mais cette dernière conditionne beaucoup de choses, notamment le niveau de vie des habitants, la puissance militaire et le rayonnement global sur le reste du monde.

En cette matière, l’Europe, dont la France, est entrée dans une phase de déclin relatif non seulement par rapport aux jeunes économies comme celle la Chine ou du Vietnam, mais également par rapport aux États-Unis. Concernant plus particulièrement la France, son PIB en volume a cru de 10,3% entre 2008 et 2023 contre 33% pour celui des États Unis.

Le classement du PIB par habitant n’est pas beaucoup plus favorable, bien que la population des États-Unis ait progressé de 10% passant de 304 à 336 millions, contre 4,1% seulement pour l’Europe. L’Italie se compare ainsi à l’État américain le plus pauvre, le Mississippi, La France à celui de l’Idaho, le 48ème plus pauvre et l’Allemagne fait jeu égal avec l’État du Maine classé 38ème. Dans le même temps le niveau de vie des européens les plus pauvres a stagné.

En France, le revenu courant du dernier décile a légèrement régressé en même temps qu’il était obéré par une hausse de taxes et de charges le concernant particulièrement (prix du tabac, du diesel, taxe sur les complémentaires santé, contrôle technique automobile, etc…). Enfin l’inflation l’a particulièrement touché. En effet celle-ci est mesurée à partir des prix d’un panier de biens et de services représentatif de la consommation globale des ménages mais l’alimentation, qui constitue une part importante du budget des plus modestes, a augmenté bien plus que la moyenne (+11,1% sur un an contre 4,8% pour l’indice global).

Ces différents phénomènes sont évidemment interdépendants. Quelle pourraient en être les causes communes ?

Multiples en apparence, elles ont toutes un lien avec la productivité. Le déclin de l’industrie, passé de 20% à 10% du PIB en 40 ans, y est pour quelque chose. Les milieux politiques le déplorent pour des raisons de souveraineté. On peut le regretter plus encore pour ses conséquences sociales, à savoir la disparition d’emplois correctement rémunérés dans les territoires, mais aussi parce que les activités industrielles sont celles qui bénéficient le plus des progrès de la productivité, eux-mêmes moteur du progrès économique et social. Les nouveaux emplois créés dans les services, souvent peu qualifiés et faiblement rémunérés, en bénéficient peu. En conséquence les progrès de productivité se réduisent chaque année dans notre pays et ont même fait place à une régression de près de 5% depuis 2019.

La bureaucratisation de la vie collective conduit également à une baisse de la productivité car elle ajoute des tâches sans valeur ajoutée aux chaînes de production. Non seulement le nombre de fonctionnaires ne baisse pas quand on automatise leurs tâches car on en crée d’autres, mais la bureaucratie se transporte dans les entreprises en réponse aux exigences de l’État.

Par ailleurs le système national de formation ne fournit pas à l’économie une force de travail adaptée aux besoins. Or il existe dans les économies modernes une corrélation étroite entre le niveau de formation et le PIB par habitant.

Enfin, chacun le sait, les Français consacrent durant leur vie active moins de temps au travail que les habitants de nombre de pays.

Des réformes ont été engagées pour stopper certaines de ces évolutions mais il faudrait beaucoup de temps pour que leurs effets se fassent sentir et elles ne s’attaquent pas à leur cause première qui est la gouvernance politique. Elle-même n’est pas arbitraire mais répond à une exigence de la société qui, au-delà de la satisfaction de ses besoins matériels, aspire à un monde idéal de paix, de prospérité, d’égalité, de liberté et de fraternité dont elle voudrait provoquer l’avènement, mais qu’éloignent les contraintes multiples auxquelles elle recourt dans ce but. Imposer la vertu, l’intelligence, le courage et l’initiative par décret est une utopie dont il faut souvent craindre les conséquences.