Les prélèvements obligatoires atteignent en France un niveau très élevé, obérant l’économie et pénalisant les citoyens qui payent des impôts sur leur revenu et leur patrimoine, des taxes sur leurs dépenses et leur épargne et plus généralement des droits de diverses natures sur tout ce qu’ils font : vendre un logement pour en acquérir un autre identique en raison d’une obligation professionnelle ou familiale, ne saurait se faire sans payer droits de mutation, impôts sur les plus-values et autres rappels éventuels d’impôts sur la fortune immobilière.

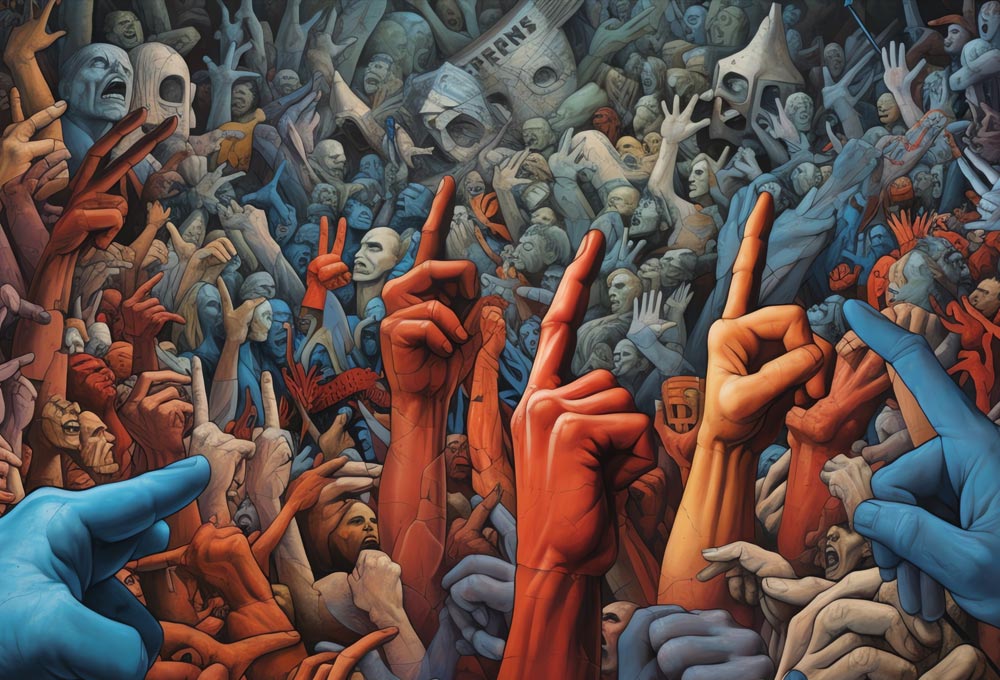

Mais l’opinion publique est partagée face à cette situation. D’un côté, ceux qui sont conscients de la charge qu’ils supportent parce qu’elle prend la forme d’un paiement qu’ils font eux-mêmes, prélèvements sur un compte bancaire ou TVA sur un achat par exemple. Ils se rendent compte que l’essentiel de leur revenu est prélevé par la collectivité et doivent penser avec nostalgie à l’Ancien Régime qui, avant la Révolution française, prélevait sans modération sur le revenu de leurs ancêtres. De l’autre côté, une grande partie de la population, qui ne paie pas d’impôt direct, se réjouit de cette situation et encourage ses représentants au parlement à accroître encore la pression, inconsciente qu’elle est de supporter elle aussi, et souvent plus que d’autres, le fardeau dont elle espère l’alourdissement.

Voici un exemple : un salarié, vivant seul et disposant d’un revenu net annuel de 19 000 € ne paye pas d’impôts sur le revenu, il n’échappe pas pour autant à des charges et cotisations sociales comprises entre 22 et 25 % de son salaire. À ce niveau de revenu on consomme à peu près tout, l’épargne éventuelle n’étant qu’une consommation différée : il supporte donc la TVA qui représente à peu près 16 % de ses dépenses bien que quelques articles de base bénéficient de taux réduits. Mais il paye aussi des taxes sur l’alcool, le tabac, l’essence et l’assurance de sa moto et de sa santé s’il n’a pas la chance de travailler dans une grande entreprise. Ces taxes peuvent représenter autour de 19 % de son revenu, avec des écarts, évidemment très importants, selon par exemple qu’il fume ou non : la consommation d’un paquet de cigarettes par jour lui coûterait à elle seule 20 % de son revenu net en taxes (et il faut se rappeler que les gros fumeurs sont les jeunes et les pauvres).

Mais ce n’est pas tout, il est victime des apparences au niveau micro économique.

Il ne paie pas d’impôts directs, mais des cotisations sociales et a le sentiment que si ce n’était pas le cas, par exemple si elles étaient payées par l’entreprise qui l’emploie, son niveau de vie s’en trouverait augmenté. Ce serait vrai s’il était seul dans ce cas, mais si c’était tous les employeurs qui assumaient cette charge, les salaires seraient réduits d’autant ou bien, l’ensemble des salaires et des charges sociales étant des coûts, les entreprises devraient en tenir compte dans la détermination de leurs prix de vente. Il supporterait donc, en tant que consommateur, ce qu’il aurait économisé en tant que producteur.

Par ailleurs, l’État a découvert qu’il pouvait utiliser l’argent des contribuables pour un emploi de son choix sans imposer que celui-ci passe par ses caisses et soit comptabilisé comme prélèvement obligatoire : ainsi après avoir rendu obligatoire la souscription d’une assurance santé, il a réduit la prise en charge des dépenses de santé par la sécurité sociale et obligé les assurances complémentaires à se substituer à elle : il n’y a pas de changement global pour le budget des familles, mais le taux des prélèvements obligatoires, vu sous l’angle comptable, se trouve réduit !

De même, L’État impose aux bailleurs de consacrer des appartements au logement social, et lorsque Notre-Dame brûle, il invite la population, moyennant quelques réductions fiscales, à financer la reconstruction, ce qui va d’ailleurs lui permettre d’encaisser de la TVA, des cotisations sociales, et des impôts sur les salariés et les entreprises qui auront effectué le travail.

Avec un taux de prélèvement obligatoire de 46 % du PIB, tous les produits et services qu’achète le consommateur, pauvre ou riche, au secteur marchand supportent des prélèvements directs et indirects dont la somme est supérieure à la moitié du prix de ses achats. Cela peut étonner mais résulte du fait que la consommation est plus frappée que l’épargne et les revenus financiers moins que le revenu d’activité.

C’est donc une escroquerie morale de donner à penser qu’on peut augmenter globalement les prélèvements obligatoires en préservant les petits revenus : on évite seulement de leur montrer comment et de combien leur niveau de vie est amputé en jouant sur les apparences, leur ignorance et leur confiance.